60年代から70年代の闘争で死んだ若い死者たちに愛着を感じる

あの時代なら、自分も若い死者の仲間になっていたかもしれないから

次の映画を作るきっかけは『三里塚に生きる』の撮影中に遭遇した葬儀です。死者は反対農家へ嫁に入った元支援の女性でした。闘争全盛期にはある新左翼党派の女性リーダーとして活躍していたひと。2006年に元青年行動隊員の夫とともに空港公団に土地を売って、移転していました。闘争をやめたことを気に病みつづけた末の自殺だったそうです。

当時、社会の変革を求める多くの若者たちが、共通の敵である国家権力と闘う農民を助けるために三里塚へやってきました。反対農家へ嫁に入った元支援の女性が20人近くいることを知りました。『三里塚に生きる』では農民の「記憶の井戸」を掘りました。今度は農民を支援した若者の「記憶の井戸」を掘ろう。そう考えて作ったのが『三里塚のイカロス』です。その「記憶の井戸」の底の闇にも多くの若い死者が立っていました。

三作目の『きみが死んだあとで』。これはタイトルでもわかる通り、ひとりの若者が死んだあとでその友だちたちはどう生きたか、という物語です。友だちの「記憶の井戸」を掘り、その闇で生き続ける若者を現在によみがえらせようとしました。1967年10月8日、佐藤首相南ベトナム訪問阻止闘争のなかで機動隊に撲殺された京大生・山﨑博昭。現場は羽田の弁天橋。彼は20歳でした。

山﨑博昭という犠牲者は当時の若者の正義感に火をつけ、その後の学生運動のシンボルになっていきました。映画には「その後の学生運動が、そして新左翼党派の政治闘争がたどった物語をもしも山﨑博昭が知ったら、彼はなんと叫ぶだろうか」という通奏低音が流れています。’60年代から’70年代の闘争で死んだ若い死者たちに、ぼくはなぜかとても愛着を感じるんです。その理由は、もしもあの時代がぼくの青春だったら、ぼくは若い死者の仲間になっていたかもしれないと思うからかもしれません。

書籍『彼は早稲田で死んだ』と著者・樋田毅との出会い

記録として残さなければ、内ゲバの記憶と歴史が失われてしまう危機感

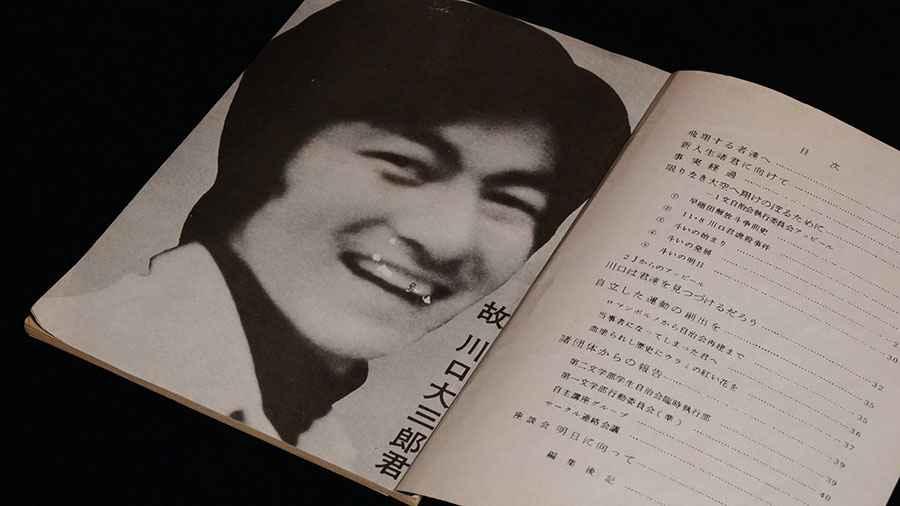

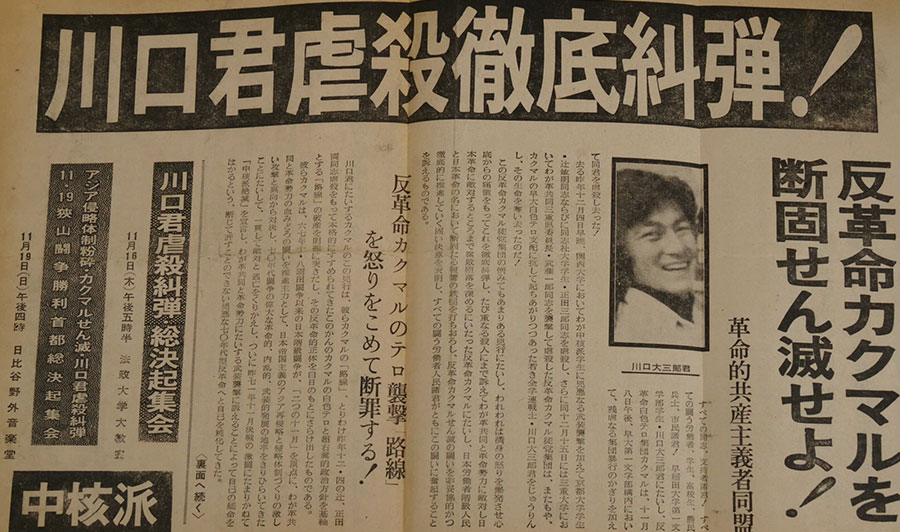

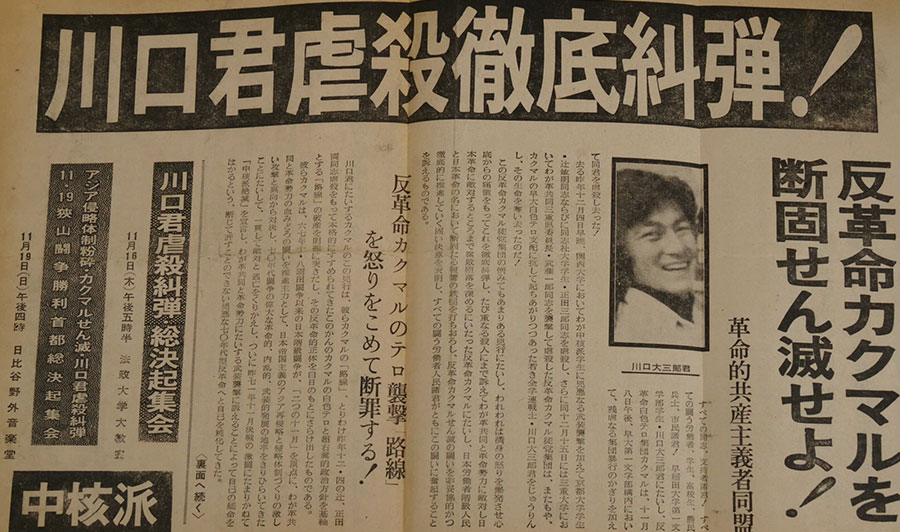

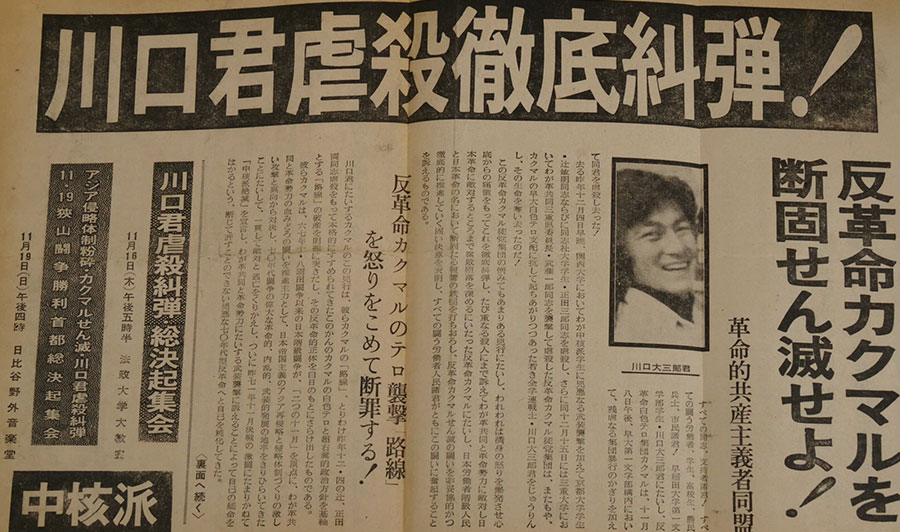

Q:本作では、1972年に早稲田大学で起こった川口大三郎君事件を端緒として、その後党派同士の闘争に拡大していった「内ゲバ」を題材にしています。具体的に、本作を製作し始めるきっかけは何だったでしょうか?

直接的には樋田毅さんの著書『彼は早稲田で死んだ』を読んだことから、はじまりました。ぼくの映画は前の映画をきっかけとして生まれることが多いのですが、新作『ゲバルトの杜〜彼は早稲田で死んだ〜』はまさに前作『きみが死んだあとで』と直接リンクしています。この経緯は鴻上尚史さんがご自分の原稿で書いているので、詳細はそちらを読んでいただくとして、映画作りは樋田毅さんと鴻上尚史さんとぼくが直接出会うことによって動き出しました。

樋田さんは1972年4月に早稲田大学第一文学部へ入学。その年の11月8日に革マル派による川口大三郎君リンチ殺人事件が起きました。事件直後から立ち上がった一般学生による「革マル派追放」「新自治会設立」の運動のリーダーとなりますが、樋田さん自身が革マル派による襲撃で重症を負い、その運動は挫折します。そして、川口君事件をきっかけに一層対立を深めた革マル派と中核派、社青同解放派の内ゲバは激しさを増していき、1973年9月15日には社青同解放派が革マル派活動家2名を殺す事件が起きてしまいます。1974年以降は革マル派と中核派、社青同解放派による血を血で洗う殺し合いがエスカレートし、内ゲバによる死者は100名を超えていきました。

中学時代に連合赤軍リンチ殺人事件、高校時代に内ゲバ殺人事件を見聞きしたぼくは一浪してから1977年4月に政治経済学部へ入学するんですが、「政治的な運動には関わらないほうがよいな」という臆病な若者になっていました。高校生になるまでは、心情的には学生運動をやっているかっこいいお兄さんやお姉さんに憧れていたぼくでさえ、内ゲバには怖気づいたのです。しかし同時に、なぜ仲間同士で殺し合いをやるんだという疑問が湧いてきたのを覚えています。

入学した早稲田には「川口君事件を糾弾する!」と書かれた立て看板がありましたが、事件の詳細を知ろうとはしませんでした。だから、樋田さんたちの運動のこともまったく知りませんでした。1978年4月に法学部へ入学した鴻上さんも同じような「しらけ世代」だったのではないかと推測します。

革マル派による暴力支配、川口君事件の真相、事件後の一般学生による革マル派追放運動、そしてその挫折。鴻上さんとぼくは樋田さんの本によって半世紀前に実際にあった「ゲバルトの杜」の恐ろしさを知ったのです。樋田さんとわずか5歳しか歳の離れていない鴻上さんやぼくがよくわかっていなかったのですから、ぼくら以降の世代には川口君事件のことはまったく語り継がれていません。そして、ぼくら以降の世代の政治離れにいちばん影響を与えた内ゲバの歴史も。直接内ゲバに関わった者だけでなく、全共闘世代全体がトラウマとして封印してきたのですから。樋田さんは夢と失意が詰まった青春の日々を忘れないために、50年後に執念で一冊の本にまとめたそうです。自分が記録として残さなければ、あの日々が忘れられてしまう、消えてしまうという強い危機感があったのでしょう。

内ゲバについてのドキュメンタリー映画は絶対に作れないだろうと思っていた

前作『きみが死んだあとで』から繋がる、学生運動の最終章を描く

『中核派VS革マル派(上)(下)』(1975年/講談社)という立花隆さんのノンフィクションがあります。内ゲバについて、新左翼党派の成立から分裂、殺し合いに至る経緯も含めて、最も詳細に書かれた本だと思います。その上巻で川口君事件を解説し、「川口君事件以前の段階で、すでに殺し合い内ゲバへのレールは敷かれ終わっていたことはこれまでの記述でおわかりだろうが、実際の引き金を引いたのは川口君事件である」と書いています。

残念なことに、この立花隆さんの本には内ゲバ前半の1975年7月までしか記録されていません。この時点では中核派に殺された革マル派22名、革マル派に殺された中核派9名、社青同解放派に殺された革マル派2名。この本の刊行後も内ゲバは終わらず、結局死者は100名を軽く超えてしまいました。この立花さんの本をぼくは文庫本が出た1983年にはじめて読んだのですが、「実際の引き金を引いたのは川口君事件」という記述がずっと気になっていました。でも、やっぱりそのときも川口君事件の真相を調べる努力はしませんでした。

だから、樋田さんの『彼は早稲田で死んだ』で川口君事件前後の当事者の記憶をはじめて知りました。樋田さんの「記憶の井戸」は本を書くためにすでに掘られ、その闇には中核派のスパイと間違えられて殺された川口大三郎が立っていました。いや、川口大三郎だけではなく、川口君事件が引き金を引いた内ゲバで殺された多くの若者たちが。

本を読み終わったぼくはすぐに大阪の樋田さんの仕事場を訪ね、「この本を原案にしたドキュメンタリー映画を作りたい」と申し込みました。その場で樋田さんの快諾をもらい、その翌週にはぼくは鴻上さんの仕事場を訪ね、「ドキュメンタリー映画のなかに川口君が殺された一日を描く短編劇を組み込みたいんですが、作っていただけませんか」と相談していました。

前作『きみが死んだあとで』では山﨑博昭の死という事件によって熱狂していった学生運動が最終章で敗北へ向かっていくという「記憶の井戸」を掘り、元中核派活動家による内ゲバ殺人についての語りによって、その底の闇に立つ二人の死者を描きました。1971年12月4日、関西大学で革マル派が殺した中核派の京大生の辻敏明と同志社の正田三郎です。

しかし、その映画作りのなかで当事者や関係者の内ゲバ殺人に関する「記憶の井戸」はセメントで完全に蓋をされていることを実感したので、内ゲバについてのドキュメンタリー映画は絶対に作れないだろうと思いました。だから、直接の内ゲバの当事者ではありませんが、内ゲバ殺人の引き金を引いた川口君事件の「記憶の井戸」を掘った樋田さんの執念の本に出会ったときには自然に頭と身体が動いたんだと思います。これで、できるかもしれないと。

元新左翼党派の活動家「思想の力は殺人行為も正当化する」

本当にあったことを実体化するために鴻上尚史とタッグを組む

Q:本作は大きく、ドキュメンタリーパートとフィクションパートと異なるアプローチをミックスしていますが、そのアイデアはどのように生まれたのでしょうか? 特にフィクションパートは劇作家の鴻上尚史さんの演出担当、現代の若者たちが出演する等、多くの試みがあったかと思いますが、現場での狙いや苦労等あれば教えて下さい。

「なぜ内ゲバ殺人が起きたと思いますか」と元新左翼党派の活動家に尋ねたら「たぶん思想の力だね」と言われたことがあります。「“稲妻が雷に先立つように思想は行為に先立つ”。これはハイネ。思想の力は殺人行為も正当化するんだよ」と。鴻上さんとも話しましたが、「自分は革命のために正しい暴力をふるっている」という思想の力が大きかったのではないでしょうか。鴻上さんはそれを組織の洗脳による「集団我」と名付けていました。

でも「思想の力」とか「集団我」とか言われても、あの時代の熱狂を知らない世代にはピンときませんよね。内ゲバ殺人がほんとうにあった、100人以上の若者が殺されたということをこの映画ではじめて知るわけですから。川口君事件の犯人が逮捕され、その一部の自供によって文学部の教室で川口君がどのように殺されたのか、ほぼ明らかになっています。だから、映画の冒頭で「川口君が殺された一日」の短編劇を観せて、そのあとで「なぜ事件が起きたのか」「事件に一般学生はどんな反応をしたのか」「川口君事件がなぜ内ゲバ殺人の引き金になったのか」を考えていく。まず川口君事件がほんとうにあった事件なんだと信じてもらうために、そして目撃者になってもらうために鴻上さんに短編劇を作ってもらいました。

劇映画にするのか、舞台劇にするのか、鴻上さんと悩みました。最終的にはリアルな劇映画にしたいという鴻上さんの提案に乗りました。16分の短編劇ですが、撮影が大変でしたね。当時の自治会室や大学キャンパスを再現する美術に苦労したり、暴力アクションに慣れていない役者を訓練したり。でも、いちばん大変だったのはコロナ禍と酷暑でした。2022年8月に撮影したんですが、事件が起きた晩秋の衣装で芝居をしてもらわなければならない。しかもロケをした廃校になった小学校の教室にはエアコンがなくて、役者もスタッフも地獄でしたね。鴻上さんの演出と役者のリアクションを記録するために自分でメイキング映像を撮影したんですが、それはほとんど地獄絵でした(笑)。

当時、若者だった当事者たちの「記憶の井戸」を掘っていく

闇に立つ川口大三郎の姿が見えてくるまで丁寧に

Q:アクション的なフィクションパートとは対比になるような、ドキュメンタリーパートはあの時代の当事者の方々が淡々と語る言葉が迫ってきます。また直接的な当事者だけでない池上彰さんや佐藤優さんといった識者も登場しますが、人選や狙い、アプローチ方法はどういったものだったでしょうか。

樋田さんの本に登場する当事者を取材しました。一回目はカメラなし、ぼくが単独でできるだけ長時間、ぼくのイメージするところの「記憶の井戸」を掘りました。闇に立つ川口大三郎の姿が見えるまで。二回目に撮影をしました。樋田さんの本に登場しない、どちらかというと当時の樋田さんたちの運動に批判的な当事者にも取材し、必要ならば撮影しました。川口君事件を複眼的に見たかったからです。革マル派の当事者にもアプローチしましたが、拒否されたり、連絡先にたどりつけなかったりで、結局一人も登場させることができませんでした。

池上彰さん、佐藤優さんには日本の左翼史研究者として出演していただきました。内田樹さんは革マル派の友人を内ゲバで殺された当事者として、石田英敬さんは目の前で友人二人を中核派に殺された当事者として、それぞれの「記憶の井戸」を掘らせてもらいました。内田さんの闇には東大生の金築寛(ルビ/かねつきひろし)さんが、石田さんの闇には東大生の四宮俊治さんと富山隆さんが立っていました。

Q:音楽は4作品連続で大友良英さんが担当しています。暴力的ともいえるパーカッションの音や、後半になるにつれて抒情的なトーンへの変化が印象的ですが、大友さんの音楽への期待はどういったものでしょうか。

ぼくの学生運動四部作とも言えるシリーズの音楽はすべて大友良英さんのもの。だから新作『ゲバルトの杜〜彼は早稲田で死んだ〜』の音楽もほとんどおまかせです。ぼくはここの場面に音楽を付けたいと指定するだけと言ってもいい。冒頭は内ゲバの背景を説明する字幕、川口君を紹介する字幕がつづいていく。映像的には単調なので、あの時代の空気感を響かせなければなりませんでした。大友さんが自身でひっかくギターのノイズと打撃音を組み合わせた冒頭のサンプル音楽を送ってくれたとき、これでいけると。大友さんの映像読解力はすごいですよ。時計のように規則正しい音を刻むメトロノームがだんだん不規則な音に変化するとか、映像を読み解いて、些細な音楽も丁寧に作っていく。あの時代の悲しみや悔しさを奏でる、大友さんの内ゲバの死者に手向けるレクイエムで映画は終わります。

内ゲバによる死はあまりにも「ほんとうに無意味な死」

ひとりひとりが名前をもった「意味ある死者」として甦らせなければならない

Q:1972年の川口大三郎君事件から、約半世紀が過ぎました。改めて2024年に本作が公開されることにどのような意味を持つか、またどのように観客に観てもらいたいでしょうか?

映画のなかに『ほんとうに「無意味な死」』という題名の本が出てきますが、改めてすべての人に内ゲバによる死はほんとうに「無意味な死」だったということをわかってほしい。その上で、時代の闇に葬られた100人を超える内ゲバの死者を、夢があり、涙があり、理想があり、怒りがあった、自我をもった、ひとりひとりが名前をもった「意味ある死者」として甦らせなければならないと考えて、この映画を作りました。

内ゲバの死者。そこには川口君みたいに内ゲバに巻き込まれて間違って殺された死者、瀕死の重傷を負った末に病院で亡くなった死者、内ゲバ殺人の加害者になったことを悔いて自殺した死者もいるでしょう。彼らを「意味ある死者」として甦らせるためには、ひとりひとりをちゃんと記憶し、弔わなければならない。

海老原俊夫、水山敏美、辻俊明、正田三郎、武藤一郎、川口大三郎、金築寛、清水徹志、四宮俊治、富山隆……。彼らはなぜ殺されなければならなかったのか。

彼らを「意味ある死者」として甦らせるためには、加害の関係者、被害の関係者も含めた当事者一人一人がひとつひとつの内ゲバ殺人の真相をできる限り明らかにし、歴史に刻印していくこと、それしかないのではないでしょうか。当事者にもぼくにも、残された時間はもう少なくなっているのですが。

代島治彦

1958 年、埼玉県生まれ。『三里塚のイカロス』(2017 年/監督)で第72 回毎日映画コンクール・ドキュメンタリー映画賞受賞。他の映画作品に『パイナップル・ツアーズ』(1992 年/製作)、『まなざしの旅』(2010 年/監督)、『オロ』(2012 年/製作)、『三里塚に生きる』(2014 年/監督/2014 年度台湾国際ドキュメンタリー映画祭オープニング作品)、『きみが死んだあとで』(2021 年/監督)がある。著書に『ミニシアター巡礼』(大月書店)、『きみが死んだあとで』(晶文社)など。